De l’art d’équilibrer le tube optique d'un télescope de Dobson sur son axe d'altitude !

Sur les tourillons de l'axe d'altitude, les patins de glissement ne servent pas à l’équilibre. Ils servent même plutôt à déséquilibrer le télescope. Car plus les patins sont glissants et plus l’équilibre est difficile à obtenir.

Mais la qualité de glissement est nécessaire pour permettre le suivi des astres à forts grossissements et pour le rendre confortable. Cette qualité de glissement est un sujet en soit.

Commençons par analyser l'équilibre.

À quoi sert l’équilibre ?

Le levier

Un télescope de type Dobson est avant tout un grand bras de levier qui marche à l’envers.

À l’envers car c'est la grosse masse du miroir primaire, situé près du centre de rotation, qui doit équilibrer la petite masse de la cage du secondaire qui ne comporte que le miroir du même nom, l’oculaire, le chercheur et quelques bricoles assez légères toutes situées loin du centre de rotation.

Cet équilibre doit permettre de maintenir l’axe optique pointé vers l’étoile en cours d’observation dans toutes sortes de situations : Sans oculaires, avec oculaire, avec Barlow et oculaire, avec un léger vent, en pointant au zénith ou à l’horizon, etc. Un oculaire et une Barlow pèsent au minimum 330 grammes en 31,75 mm et 1000 en 50,4 mm. La cage du secondaire du strock-250 pèse moins de 1 kilogramme. Donc il faut que le levier reste immobile lors de très fortes variations de masse de la cage secondaire.

Le tube sans oculaire est dans la configuration la plus légère. Le centre de gravité est bas.

Le tube avec un oculaire est dans sa configuration moyenne. Le centre de gravité est au milieu. C’est dans cette configuration que le centre de gravité doit être au plus près du centre de rotation du tube.

Le tube avec un oculaire et une Barlow est dans sa configuration la plus lourde. Le centre de gravité est au plus haut.

De combien se déplace le centre de gravité ?

On pose " M " la masse moyenne du tube optique (avec un oculaire), " m " la masse d'un oculaire ou de la Barlow, " DS " la distance entre le centre de gravité (pour la masse moyenne) et le secondaire. On cherche le déplacement " D " du centre de gravité vers le bas lorsque l'on retire l'oculaire ou vers le haut lorsque l'on ajoute la Barlow.

La nouvelle position du centre de gravité par rapport à l'ancienne s'écrit : m . DS = (M+m) . D.

On observe donc que la masse du tube optique influence l'écart entre les différents centres de gravité selon que le secondaire est plus ou moins chargé. La masse joue donc par l'intermédiaire de D. On arrive à : D = m . DS / (M+m)

Plus M est faible et plus D est important. Pour un télescope de voyage, on a forcément d'importants déplacements du centre de gravité.

Les bases de l’équilibre

Les télescopes de type Dobson comportent un axe de rotation horizontal qui doit permettre au tube optique de viser du zénith à l’horizon, soit une rotation de seulement 90 degrés. Pour cela l’axe est réalisé sous la forme de deux demi-tourillons. Et ceux qui ne sont pas mécaniciens parlent plutôt de deux demi-camemberts ou de deux bananes.

Les camemberts glissent sur quatre petits patins usuellement réalisés en polytétrafluoroéthylène (lire poly tétra fluoro éthylène) que tout le monde appel par son petit nom commercial TEFLON ou Téflon une fois francisé.

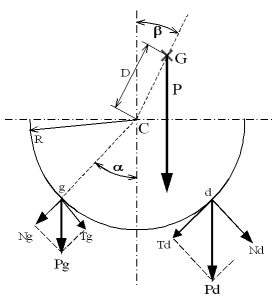

Le schéma suivant détaille la forme et la position de cet axe en demi camembert. Il détaille les appellations qui seront utilisée ensuite.

Pour lire ce schéma :

Le tube est supporté par un demi-camembert de rayon " R " et de centre " C " posé sur deux patins droit " d " et gauche " g " respectivement à droite et à gauche. Les patins sont situés à un angle " alpha " de la verticale.

Le centre de gravité " G " du tube exerce un poids " P " sur le camembert.

Le centre de gravité " G " est placé à une distance " D " du centre de rotation " C ". L’inclinaison du tube fait que le centre de gravité est excentré d’un angle " beta " par rapport à la verticale.

Pour comprendre les forces :

Le poids " P " exerce une force " Pd " et " Pg " sur chaque patin. Ces forces peuvent être décomposer en une composante normale à la surface du patin " Nd " et " Ng " et une force tangente à la surface " td " et " Tg ". "N" presse sur le patin tandis que "T" fait glisser sur le patin.

Cette décomposition permet de travailler sur les frottements qui permettent eux-mêmes au camembert de ne pas tourner sous l’effet du poids.

La somme des forces normales "N" qui pressent sur la surface du patin est de : N = cos(alpha).P

La somme des forces tangentes "T" qui font tourner le tube est donné par le couple de rotation : T = P.D.sin(beta) / R

Les frottements empêchent le mouvement tant que le rapport des forces normale et tangente reste inférieur au coefficient de frottement statique des matières en contact : " f ". Je ne détaille pas ici la théorie des frottements. Je me place dans le cas très général d'un frottement sec (l'autre cas général traite des frottements dits humides, gras ou huileux). Ce qui permet de poser la condition de l’équilibre : T < f.N ou P.D.sin(beta) / R < f.cos(alpha).P

Ce qui donne finalement l'équilibre pour : D.sin(beta) < f.R.cos(alpha)

L’observation de cette formule montre que le poids du tube intervient par le biais de D comme cela a été vu au paragraphe ci-dessus.

Dans la réalité le comportement de deux surfaces qui frottent l’une sur l’autre n’est pas aussi simple et peut dépendre du poids, de la surface des patins et de leur rugosité. En l’absence de mouvement, la formule est bonne. En cours de déplacement c'est une autre histoire.

Application numérique pour le strock-250 :

Avec un tube de 5,6 kg à vide, et 6,0 kg avec un oculaire et une Barlow en sus.

Le centre de gravité est selon le poids des oculaires à 22 cm, 24,5 cm et 27 cm du fond du tube. La variation du centre de gravité est de 2,5 cm autour du cas moyen.

Par construction on a pris soin de placer le centre de rotation à 24,5 cm du fond du tube. Le rayon des camemberts est de 20 cm et l’angle alpha de 32° (soit un cosinus de 0,85). L’angle de rotation du tube peut varier de 0° au zénith à 90° pour observer à l’horizon. (soit un sinus variant de 0 à 1).

Le coefficient de frottement statique du Téflon sur de l’aluminium étant de 0,1 (0,06 pour Téflon sur Formica et usuellement compris entre 0,2 et 0,3 pour la plupart des autres plastiques).

Avec les paramètres ci-dessus, l’écartement maximal du centre de gravité permettant l’équilibre est de 1,7 cm ( = 0,1 . 20 . 0,85 / 1 ). Nous en déduisons que l’équilibre n’est pas possible puisqu'il faudrait 2,5 cm.

Voici quelques pistes pour équilibrer :

Elles se déduisent de la formule :

- Avec un plastique dont le coefficient de frottement est de 0,2 la distance passe à environs 3,4 cm. L’équilibre est possible mais on perd la qualité de glissement du Téflon qui est nécessaire pour suivre les planètes à fort grossissement.

- Avec des oculaires et une Barlow plus légère on peut réduire la variation du centre de gravité. Certes mais les oculaires grand champ sont lourds...

- Avec le Téflon, l’angle de rotation limite pour garder l’équilibre est de 43°. Ce n'est pas assez pour observer.

- Avec un camembert de 59 cm de diamètre, l’écartement possible du centre de gravité est de 2,5 cm. L’équilibre est possible, mais les camemberts deviennent intransportables.

- Avec un ressort exerçant l’équivalant d’un poids de 3 kg au centre de rotation du tube. Le centre de gravité varie toujours de 2,5 cm autour du centre de rotation. Mais l’équilibre est possible car la pression "N" sur les patins est plus importante. On peut garder les patins de Téflon. Ah, enfin!

Comment équilibrer le tube :

Il y a cinq choix à faire pour équilibrer le tube.

En réduisant le besoin d’équilibrer au minimum

En ayant une Barlow et des oculaires les plus légers possible. Il y a alors moins de problème d’équilibre mais ce n’est pas véritablement faisable. C’est toutefois un élément de réflexion dans le choix des oculaires et dans le choix du coulant des oculaires. Il ne faut utiliser des oculaires au coulant de 50 mm qu’avec de très bonnes raisons car ils sont vraiment très lourds.

En centrant les centres de gravité sur le centre de rotation

Il faut répartir les trois positions du centre de gravité (sans oculaire, avec oculaire, avec Barlow et filtre solaire) bien convenablement autour du centre de rotation du tube. Cela se fait en positionnant les tourillons convenablement sur la cage du primaire. Les deux extrêmes doivent être équidistants du centre de rotation. C’est la réduction au stricte minimum de l’écart entre les centres de gravité et le centre de rotation qui facilite ensuite l’équilibrage.

Il faut bien penser à la position du centre de gravité le long de l’axe du tube, mais aussi dans les autres directions de l'espace. Si le porte oculaire et le chercheur sont placés sur le dessus du tube ou sur un angle, ils contribuent à excentrer le centre de gravité de l'axe du tube.

Sur le strock-250, je conseille de réaliser des tourillons d'essais que l'on enfile sur un axe. Puis on recherche la bonne position d'accrochage sur la cage primaire. Il faut bien évidemment tout monter sur le tube pour faire l'essai. Le tube doit pouvoir rester statique dans toutes les positions angulaires avec la charge moyenne (un oculaire par exemple).

En choisissant le coefficient de frottement des patins

À la limite si les patins ne glissent pas du tout l’équilibre est plus facile. C’est la solution la plus difficile à réaliser car il y a des objectifs différents et contradictoires à accorder : équilibre et qualité de glissement. Je ne conseille pas de retenir cette solution sans faire des essais à fort grossissement. Il faut expérimenter les plastiques pour trouver la bonne solution. Dans le cas du strock-250, j'ai choisit d'utiliser Téflon sur aluminium plutôt que Téflon sur Formica pour avoir plus de frottement. Par chance cela ne gêne pas la qualité du mouvement.

Avec un ressort d’appuis

On peut réduire l’écartement des centres de gravite en ajoutant de la masse au centre de rotation. Plus le tube est lourd et plus les variations de la masse au niveau du porte oculaire provoquent un faible déplacement du centre de gravité. C'est par ce biais que la masse du tube joue dans le problème. Pour un télescope facilement transportable, ajouter de la masse n’est pas souhaitable.

Mais les équations montrent qu'une force de pression sur les patins augmente l'équilibre comme si le tube était plus massif. On peut donc utiliser un ressort accroché au centre de rotation. Cela fait le même effet qu’une masse mais c'est moins lourd à porter.

C’est une solution très couramment utilisée sur les petits télescopes du commerce. C'est la raison pour laquelle un des tourillons du strock-250 comporte un point d'accrochage en son centre. Sur le mien, j'ai mis un ressort.

Avec un contrepoids à ressort

Enfin, il est possible de mettre un contrepoids ou un contrepoids à ressort. Ce système crée un couple de rappel qui contrebalance l’effet d’un excès de masse au porte oculaire. C’est surtout valable pour un tube qui est toujours en déséquilibre du même côté. C’est un peu délicat à régler. Je ne le conseille pas pour un petit télescope.

Barillet surbaissé

C'est nécessaire pour équilibrer le tube.

Les patins supportant le miroir font 0,5 à 1 mm d'épaisseur. Les triangles du barillet sont faits en aluminium de 2 à 2,5 mm d'épaisseur. Les billes d'environ 4 mm d'épaisseur sont encastrées dans les leviers et dans les triangles. Ceci laisse un jeu de 2 mm entre levier et triangle (1,5 minimum nécessaire). Les leviers sont des carrés d'aluminium de 8 mm. L'ensemble du barillet a une épaisseur totale de 13 mm. Il est difficile de faire mieux.

On gagne un peu en épaisseur en encastrant les leviers sur 6 mm dans la planche du fond de la cage du primaire. Ce qui fait que le miroir est juste à 7 mm au-dessus de la planche du fond de la cage du primaire. Il est difficile de mettre le miroir plus au fond de la cage. Ce qui est important pour équilibrer le tube optique et éviter la nécessité d'un contrepoids.

Le débattement de l'extrémité des leviers est de 2 mm vers le bas ou le haut. Au plus bas, le levier affleure la face inférieure de la planche de fond.

Secondaire ultra léger

L'épaisseur du verre du miroir secondaire contribue à l'encombrement de la cage secondaire. Un verre trop épais oblige à épaissir la boîte du télescope et donc son poids.

Un petit calcul avec PLOP montre qu'un miroir rond de verre à vitre de 70 mm de diamètre sur 10 mm d'épaisseur, supporté en trois points en périphérie (100% du rayon), se déforme de moins de 10 nm pic-vallée. Compte tenu du critère de tolérance sur le secondaire, il est inutile de faire plus épais. S'il n'y avait pas besoin d'un minimum d'épaisseur pour que l'opticien puisse tailler le verre, on pourrait avoir un verre bien plus mince.

Le diamètre du secondaire joue aussi sur l'encombrement de la cage secondaire.

Et surtout, l'ensemble de l'araignée et du miroir doit être le moins haut possible. C'est le cœur de la légèreté du télescope. Si l'araignée est plus encombrante, c'est tout l'ensemble du télescope qui sera plus épais et donc plus lourd.

C'est pour cela que l'araignée n'a que trois branches. La branche qui manque permet de tout loger dans l'épaisseur du miroir. Dans la pratique c'est bien assez rigide.

Comme en plus on ne peut placer les branches dans l'axe du tube, la grande barre de l'araignée n'est pas centrée. Cela a une petite influence sur la figure de diffraction qui est de forme inhabituelle : il y a deux aigrettes très finement dédoublées. Mais dans tous les cas l'intensité lumineuse diffusée dans les aigrettes étant proportionnelle à la surface des branches de l'araignée, il y en a plutôt moins avec trois branches.

Porte oculaire léger

Il faut faire très léger et choisir les oculaires en conséquence.

Un porte oculaire de 50,4 mm de diamètre est bien plus lourd, les oculaires sont plus lourds, le secondaire doit être plus grand donc la cage secondaire plus haute et plus lourde, le passe filtre est plus grand et plus lourd. Tout ceci compromet l'équilibre du tube optique. Si l'on regarde bien la position de l'axe de rotation du tube et le jeu sous la cage primaire lors de son mouvement, il n'y a rien de trop. On ne peut donc pas utiliser un porte oculaire de 50,4 mm sauf à alourdir fortement le primaire pour retrouver l'équilibre.

Il faut donc se contenter de 31,75. Cela n'a qu'une seule conséquence à craindre : La limitation du champ en ciel profond. La taille maximale de la lentille d'entrée est de 24 (voir 26 mm) dans un oculaire de 31,75 car il faut bien un peu de métal autour d'elle. Et sauf à vignetter, il n'est pas possible de faire beaucoup mieux. Ce qui fait un champ stellaire de 1,1 (à 1,2°).

C'est une limite approchable : Avec un oculaire de focale 16mm et de champ apparent de 82°, on y est presque avec 1,05° sur une pupille de 3,2mm. Mais avec un 24 mm en 68° on a 1,3° ! sur une pupille de 4,8mm. Comment font-il? Ben même avec une lentille reculée, ça vignette un poil dans un tube ouvert à 5...

Certain peuvent souhaiter un champ plus grand, par exemple pour observer la nébuleuse d'Andromède. Mais j'ai déjà dessiné les dentelles du cygne sur 5° de champ stellaire avec un oculaire ne donnant pas plus que 1,2° de champ et ça marche. Ceux qui souhaiteront plus de champ devrons faire un instrument de focale plus courte ou prévu pour des oculaires de 50,4 mm.

Tout faire léger

Je ne l'explique pas, je le fais et je le montre.

On est à quelques dizaines de grammes pour l'équilibrage de la cage du secondaire, c'est une nécessité et ce fût une obsession tout au long de la conception de ce télescope.

Si, juste un truc pour illustrer ! Pour la cage secondaire je suis tombé sur un lot de CP plus lourd que celui des copains (C'est étonnant la diversité de masse des CP selon les approvisionnements) et en plus j'ai mis du vernis (c'est bien plus lourd qu'une lasure à l'eau...) et donc j'ai une cage de secondaire trop lourde qui m'oblige, plus que les copains, à forcer sur le ressort d'équilibrage. Alors faites léger, ça marche aussi bien et c'est moins pénible...